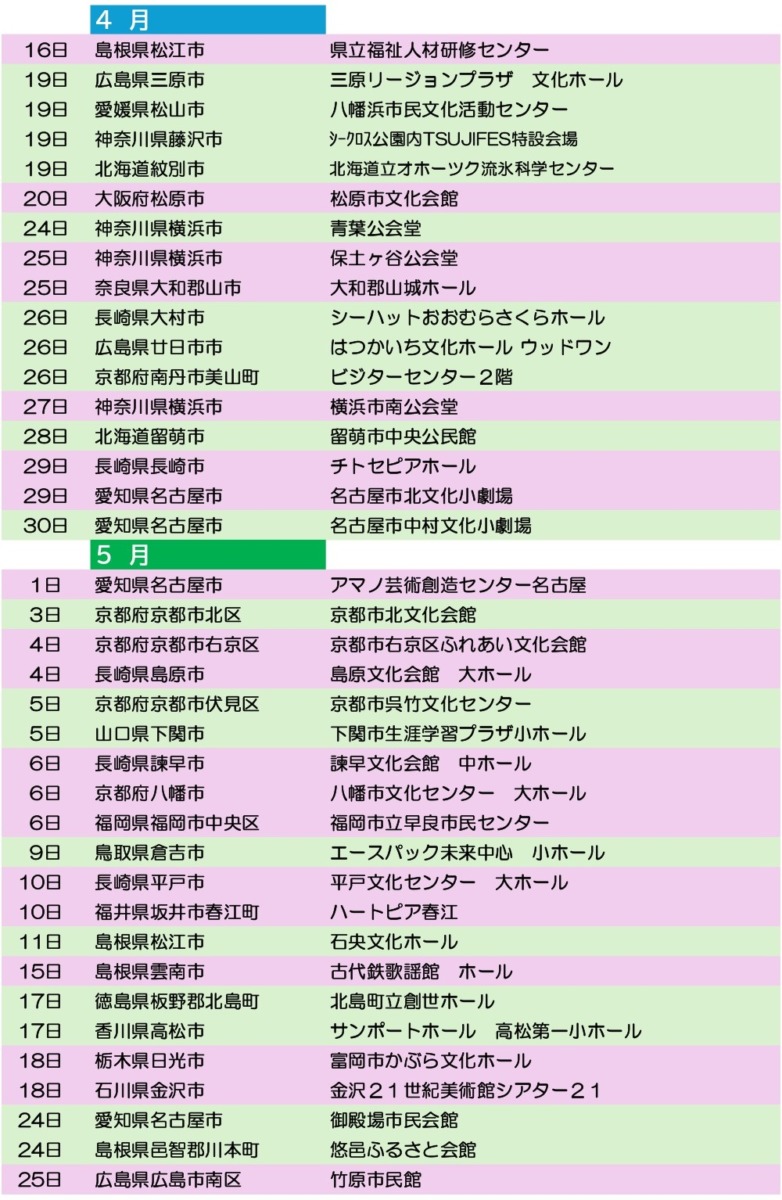

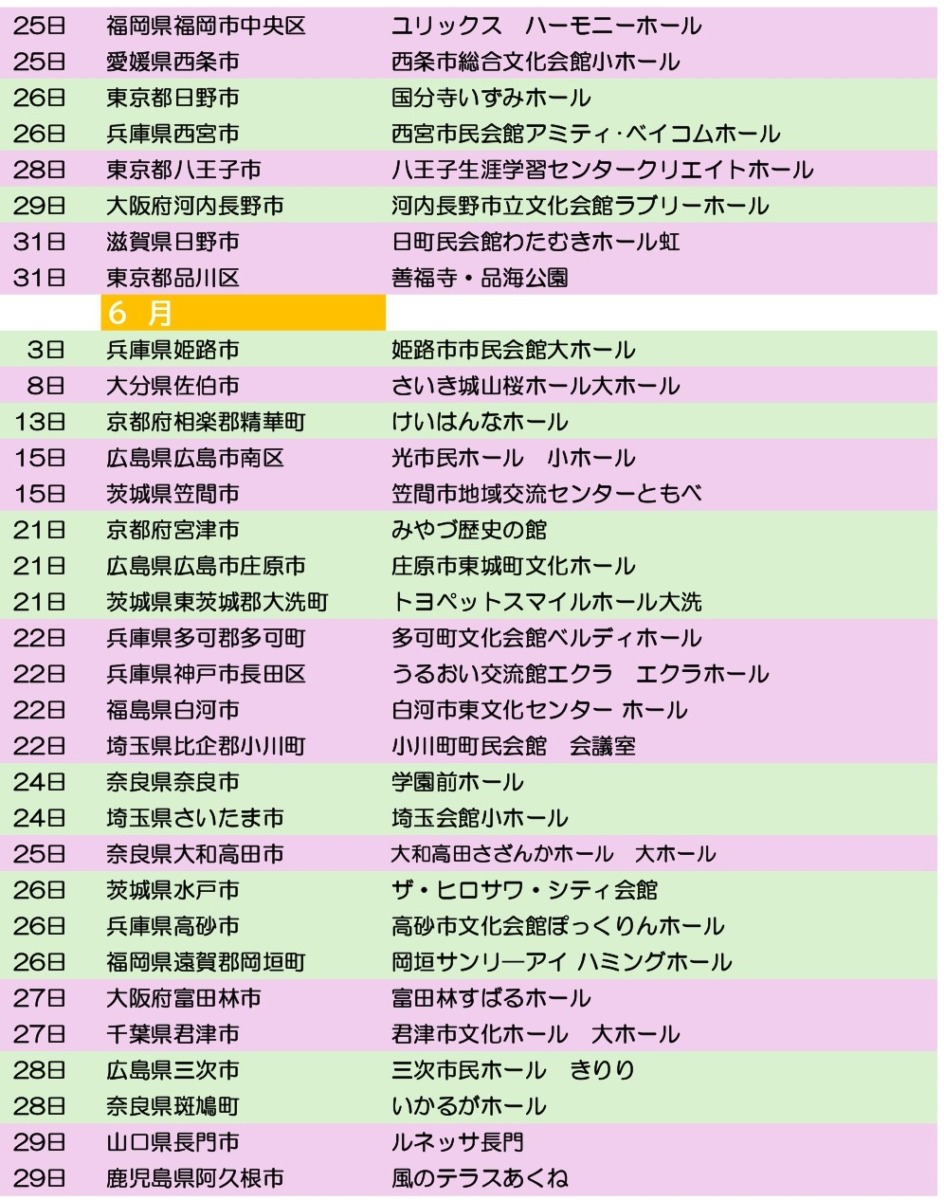

「侍タイムスリッパー」5/3(土・祝)京都市北文化会館・5/4(日・祝)京都市右京ふれあい文化会館上映のホームページ上からの前売券販売(予約)終了のお知らせ

2025年04月25日(金)

「侍タイムスリッパー」の5/3(土・祝)上映 会場:京都市北文化会館と、5/4(日・祝)上映 会場:京都市右京ふれあい文化会館の、ホームページ上からの前売券の販売(予約)は、終了致しました。

5/5(月・祝)上映 会場:京都市呉竹文化センター上映分は、引き続き受け付けております。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますよう、どうぞよろしくお願い致します。

地球温暖化の深刻さを描く「デイ・アフター・トゥモロー」

2024年08月05日(月)

地球温暖化が叫ばれているにもかかわらず、今年の冬は例年になく寒いです。そんな天候が続くと思いだすのが「デイ・アフター・トゥモロー」という映画。

公開してから9年が経過した2013年8月に、精華町の環境団体が主催で上映依頼がありました。映画の内容をよく知らずに当日上映し、ついつい見入ってしまいました。

冒頭、南極基地で地層調査をやっていて突然棚氷が裂けて、主人公が危うく命を落としそうになるシーンから始まります。地球温暖化は加速度を増しています。一転、今度はインドのニューデリーで開かれている国連の環境会議に参加し、温暖化によって地球は氷河期を迎える、ということを歴史的、学術的に語るのですが、参加者の多くは一顧だにしません。外は雪が降っているにもかかわらずです。

彼の説は、温暖化によって北極や南極の棚氷が解け、グリーンランドの氷床が解けて海に流れていくと、海水温が下がり、真水が加わることで塩分濃度が変化して海流の流れが変わり、異常気象が起こるといった内容でした。そのあたりの説は正確には記憶していませんが、温暖化が進んできている今日、日本でも百年に一度といった規模の豪雨が頻繁に起こり、竜巻や豪雪がよく発生するなど、この映画の中で言われていることが現実味を帯びて来ているところが不気味です。映画の時間的な制約がありますので、あれもこれもが急激に発生していきますが、あながち荒唐無稽とばかりは言えないリアルさを持った作品です。

オペラにハマる人続出?!「椿姫」

2024年08月05日(月)

オペラ発祥の地イタリアを中心として、ヨーロッパではオペラそのものを題材にした映画が少なからずあります。それは日本に例えていえば、歌舞伎、浄瑠璃の「忠臣蔵」が映画化されることに似ているかもしれません。共に大衆文化として誕生しながら、現代では共に敷居の高い印象を持たれているのではないでしょうか。

そんなオペラを扱った映画をシネオペラ・シリーズとして上映しないか、と声をかけられ2006年4月からスタートさせました。まず、会場問題です。演劇の上演や、文楽の京都公演をやっていたこと、席数も程よくスクリーンを大きくしても見やすいという点で府立文化芸術会館に決めました。次にどの作品からスタートさせようかと、3本ぐらいの提案を受けます。その中で目に付いたのは「椿姫」でした。タイトルは知っているけど内容はよく知らないという程度でした。ただ、ゼフィレッリ監督ということで、学生時代に見た「ブラザー・サン シスター・ムーン」(72年)などの監督でその演出力には定評がありましたので、第1弾として決めました。

主演は、三大テノールの一人プラシド・ドミンゴとソプラノ歌手テレサ・ストラタス、全く知りませんでした。詳細が決まり告知を始めだすと、問い合わせの電話が鳴り始め、自分が知らなかっただけだということを思い知らされた次第。当日は435人が参加、「オペラのとりこになりそう」という感想を述べて帰っていく人が何人もいました。何事も先入観を捨てると人生の楽しみは広がります。

高畑勲監督の名作「セロ弾きのゴーシュ」

2024年08月05日(月)

今は亡き高畑勲監督の実力が、少なくはないですがまだ一部のファンの間で知られていた頃の作品。「セロ弾きのゴーシュ」はオープロダクションという一下請けプロダクションが5年の歳月をかけて自主制作し、当時は幻の名画でした。83年2月に京都会館第2ホールで初公開しました。真冬の寒いなか、会場前は長蛇の列。2回上映しましたがともに満席でした。公開を待ちこがれた思いがあふれる上映会でした。

原作を見事に生かしながらも、変えるところは大胆です。主人公のゴーシュを青年にしました。指揮者がゴーシュに向かって、「君には表情というものがまるでできてない」と指摘しますが、〈表情〉とはどんなものかを問い返す勇気もなく、しょげかえってしまい悔しい気持ちを飲み込んでしまいます。夜ごと登場する猫やカッコウに対しては思いっきり怒りの感情をチェロの演奏でぶつけ、タヌキとネズミの親子には楽しくそして優しく気持ちを込めて演奏します。内気で劣等感のかたまりのようなゴーシュが、知らず知らずのうちに自分と音楽の〈表情〉を獲得していきます。その姿が実に説得力豊かに描かれています。原作に出てくる第6交響曲を、ベートーベンの第6交響曲「田園」に見立て、オーケストラの演奏曲はもちろんのこと、BGMとしてもこの曲で統一しているところなど、映画の内容とマッチングしていて見事としか言いようがありません。 夏の仕事で野外上映の折にこの作品を薦め映写してきました。ちょっとした至福の時間です。

言葉のパワーを感じられる作品「父と暮せば」

2024年08月05日(月)

言わずと知れた井上ひさしの戯曲を黒木和夫監督が映画化。広島の原爆投下から3年が経過した夏のできごとです。

主人公の美津江(宮沢りえ)は、原爆で友人や父親を失い一人生き残ったことを後ろめたく思っています。と同時に、原爆投下時の遺物を回収している青年(浅野忠信)と出会い、ひそかな恋心を抱いています。そんな彼女は「うちは幸せになってはいけんのじゃ」と「幸せになりたい」という二つの気持ちのせめぎあいを背負っています。そんな娘が心配で、死んでも死にきれない父親(原田芳雄)が幽霊として現れます。父は「恋の応援団長」を自認しています。

井上ひさしの真骨頂は言葉へのこだわりです。この作品も二人がその日のできごとを広島弁でやり取りしますが、その言葉が実に美しく生き生きとしています。8月6日の朝、美津江が体験したできごとが語られます。友人の母親から、「うちの子じゃのうて、あんたが生きとるんはなんでですか」という言葉を投げかけられたこと、そして父が建物の下敷きになったが助け出せなかったことに話が及んだ時、「わしの分まで生きてちょんだいよ!お前はわしに生かされとるんじゃ!お前の図書館もそれを伝えるためにあるのと違うか?そっがいにアホたれやったら、他に代わりを出してくれや!わしの孫じゃ!ひ孫じゃ!」と必死に訴えます。美津江の頑なさがようやく溶け、悲しみを乗り越えて未来に目を向けて生きていくのでした。言葉の力があふれた作品です。

モンタージュの代表作「戦艦ポチョムキン」

2024年08月05日(月)

「カメラを止めるな」(2018年)や「1917」(2019年)で試みられた、1台のカメラが切り替えることなく続けて写し撮っていく〈ワンシーン・ワンカット〉という映画があります。その対極にあるカットの連続で、編集作業によって喜怒哀楽を表現する〈モンタージュ理論〉、その代表格の映画が「戦艦ポチョムキン」です。

言わずと知れたエイゼンシュテイン監督の映画史上に残る名作です。映画にはまっていた学生の頃、この「ポチョムキン」を見たくて仕方がなかったのですが、なかなか出会えません。いろんな映画の本を読んだり、シナリオまで読みながらどんな映画かをイメージしていました。1973年3月春休みで埼玉県に帰省していた時に新宿文化劇場で、「十月」との二本立て上映を発見!朝一番から2回ずつ見て大満足したことを思い出します。

冒頭ポチョムキン号の乗組員への待遇のひどさ加減が描かれ、彼らの不満がシチュー鍋が煮えたぎっているシーンで表現されているところなど、全編モンタージュの連続です。有名な6分間のオデッサ階段のシーンでは、27歳の監督の〈ロシア革命〉との出会いの熱(あつ)さと、モンタージュという〈映画表現の革命〉に取り組む青年監督のほとばしる情熱が、一気呵成に畳みかけるように見るものに迫ってきます。私も手を握りしめながら、気持ちが高揚し思わずこみあげてくるほど感動しました。ラスト、向かってくる戦艦が敵か味方かという緊張感も「ウラ―!!」の声で大団円、映画を大好きになった瞬間です。

竹内の映画紹介「おくりびと」

2024年08月05日(月)

2008年9月に公開されて、その年の内に配給元の松竹と09年1月からホールでの上映ができるという契約を結びました。そしてまったく予期していなかったことですが、2月にアカデミー賞外国語映画賞を受賞してからが大変でした。上映するたびに会場は一杯の人で埋め尽くされ、動員人数の記録を塗り替えていきました。

主人公はチェリスト、やっと入れた楽団がいきなり解散して失職し、やむなく故郷に戻るという設定が見事です。クラシックの演奏をやっている人ってどんな人だろうって、ある程度イメージが広がります。真面目だろうな、器用で繊細そしてちょっと世間知らずかな…。そのイメージのままを本木雅弘が体現していくところが一番の魅力です。

彼の再就職先は納棺師。湯かんをして清めることは知っていましたが、さらに衣服の着せ替えやメイクを施したうえで納棺するという職業です。死というと不浄なもの、不吉なものとして忌み嫌われがちな常識を覆していきます。心を込めて丁寧に、しかも滞ることなく流れるように行われる死出の旅支度は、芸術家をめざしていた主人公の美意識も手伝って、見事で感動的です。

主人公が、ベテランの佐々木社長(山崎努)から多くのことを学びながら、様々な死や別れと向き合ううちに人間として成長していく物語の構成が見事です。そしてラストで、女と家を出ていった実の父親を自分で納棺したことで、それまで抱えていた恨みやらを乗り越えていくという、実に考えつくされたシナリオです。

日々の大切さを教わった作品「あん」

2024年08月05日(月)

徳江(樹木希林)はどら焼きの粒あんを作る仕事がしたくて桜並木の片隅にある「どら春」の店長にお願いします。店長(永瀬正敏)は「案外きつい仕事なんです」と取り合いません。再び徳江はやって来てあんを置いていきます。そのあんのおいしいこと、店長は徳江に来てもらうことにします。

徳江のあん作りはユニークです。朝の4時から仕込み、「小豆がせっかく畑から来てくれたんだから」「いきなり煮たら失礼でしょ」「おもてなしだから」「湯気の香りが変わってきた」と実にやさしく、丁寧にそして大事に扱うのです。そしてでき上がりを食べた店長が「初めて丸ごとどら焼きを食べました」と徳江に白状してしまうほどでした。あん作りの場面では音楽は無く、小豆が洗われたり煮込まれたりする音が、見る者には小豆の言葉のように聞こえてきます。

行列ができる店になりましたが、徳江の指が曲がっていて不自由なことで「ライ病患者ではないのか」という噂が立ち、客足はあっという間に引いてしまいます。徳江は風の知らせで店長に手紙を書き、店長は徳江のいる療養所を訪ねます。2回目の訪問時に徳江は亡くなっていて、カセットテープに彼女の声が残っていました。「私たちはこの世を見るために、聞くために生まれてきました。だとすれば何かになれなくても私たちには生きる意味があるのよ」と。人生の大半を隔離され外に出ることもかなわず過ごしてきた徳江の言葉を聞きながら、一日一日を大事に丁寧に生きようと思いました。

私の映画仕事の原点「猫は生きている」

2024年08月05日(月)

映画の仕事がやりたくて、一年間就職浪人をしました。京都映画センターのバイトで「猫は生きている」のチケットの配券業務を始めました。親子映画運動という言葉もその時に先輩から教わったわけですが、1970年前後、テレビをはじめとする子どもの文化の現状を危惧して、「子どもにこそ、優れた映画作品に接する機会を作ろう」ということで東京や埼玉から始まりました。京都では、宇治久世地域で1974年に日活児童映画「ともだち」という映画上映が最初でした。小学校の体育館を放課後に開放して有料で上映会を開こうというものでした。主催は各市町の連合育友会と宇治久世教組。「ともだち」上映は中学校区での上映でしたが、すべての小学校区での上映に拡大できた作品が翌年の「猫は生きている」でした。作品も上出来で、大人まで引き込むだけの力を持っていました。早乙女勝元さんの原作絵本を人形劇団京芸の人形操作と、当時倒産して再建を目指していた大映労組からスタッフが参加するという精鋭ぞろい。とりわけ、前半のファンタジックな内容と、一転して東京大空襲で逃げ惑う主人公と猫たちが人形ならではの想像力を刺激する出来栄えでした。ラスト、開かない校門前で穴を掘って赤ちゃんを守ろうとした母親の向こうに広がる焼け野原を映し出したときの驚きには平和のメッセージが突き刺さります。現在ある映画センターの半数近くが、この作品の取り組みから誕生しました。親子映画運動が一挙に全国化した画期的な作品です。